本文内容为正弦波的采样, 加窗, 傅里叶变换和梅尔滤波, 将波形定为简单的正弦波是为了简化例子, 专注于每个变换所带来的数值上的变化, 以更好的理解整个过程, 为音频处理做铺垫.

注意: 文中FFT 部分只是列出了傅里叶变换的输出, 并没有解释为什么是这样的输出, 比如用torch.fft.fft()得到的是复数, 需要求模长, 并除以样本的一半, 才是正确的幅值等.这些都涉及到傅里叶变换的原理, 本系列文章暂时不涉及, 插个眼在这里, 万一以后有契机补充这部分内容也说不定.

所有代码的import

1

2

3

4

| import torch

import torchaudio

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

|

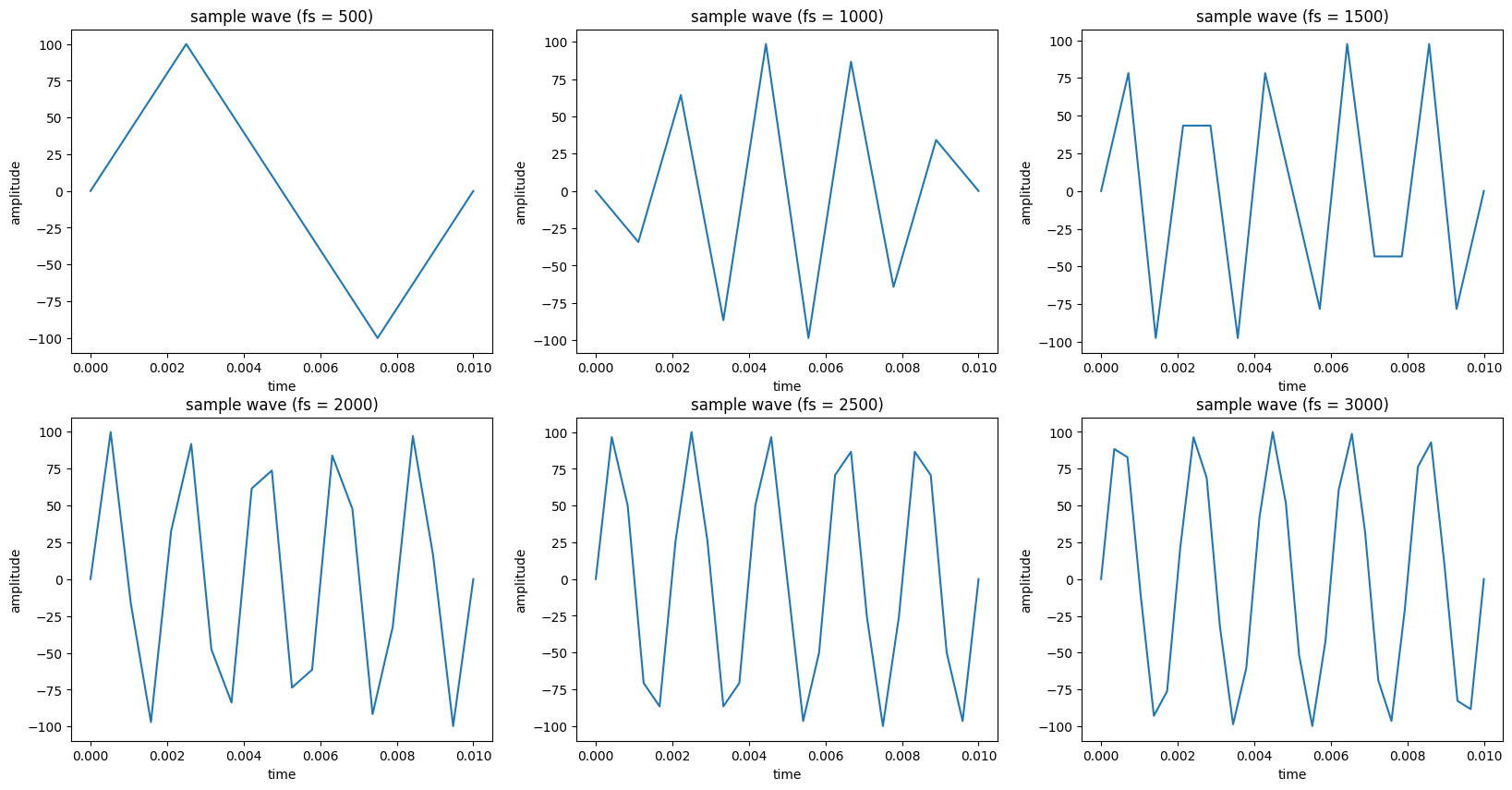

采样

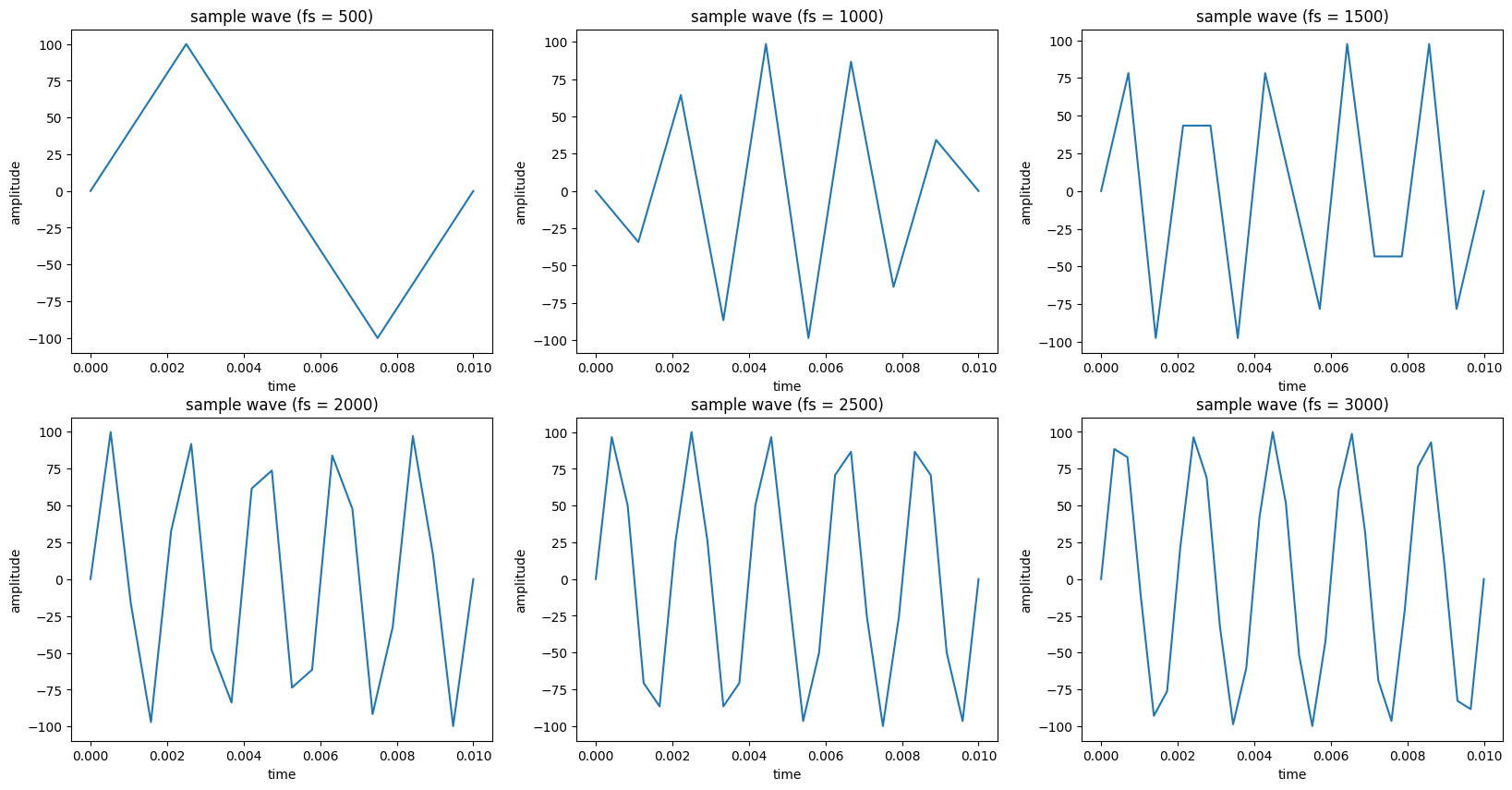

对频率为500 Hz 幅值为100 的正弦波进行5 个周期的采样, 分别设置采样率为1-6 倍原频率.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

|

f1 = 500

T = 1 / f1

TT = 5*T

fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(20, 10))

for i, ax in enumerate(axes.flatten()):

fs = f1 * (i + 1)

N = int(fs * TT)

print(f"f1 = {f1}, T = {T}, TT = {TT}, fs = {fs}, N = {N}")

x = torch.linspace(0, TT, N)

y = 100 * torch.sin( (2*torch.pi)*f1*x)

ax.plot(x, y)

ax.set_xlabel("time")

ax.set_ylabel("amplitude")

ax.set_title(f"sample wave (fs = {fs})")

|

可以明显看到, 采样率越高越还原波形, 最少需要两倍原频率.

FFT

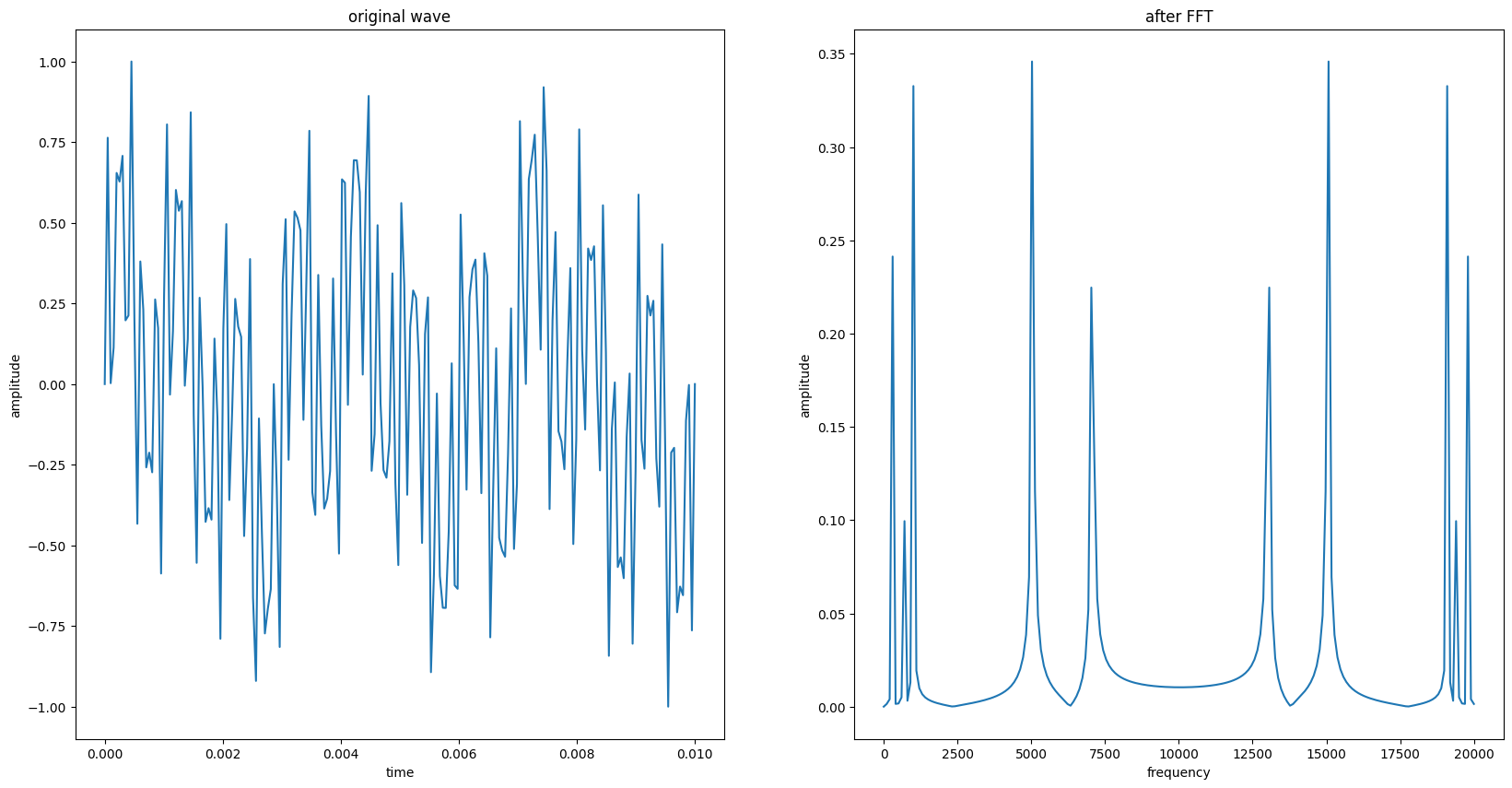

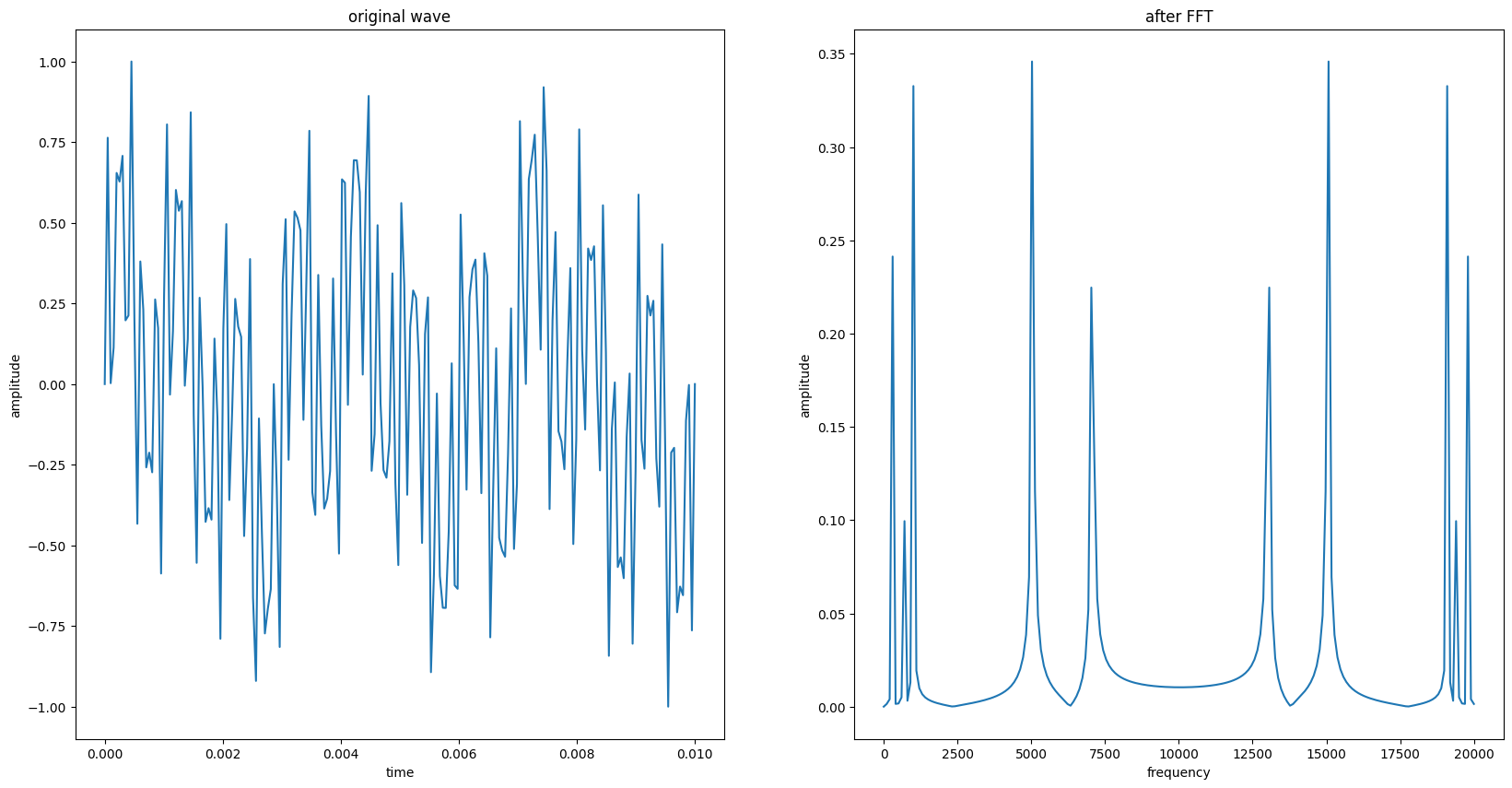

为了展示出FFT 的作用, 这里用了5 个不同频率和幅值的正弦波以及一个随机噪声, 采样率设定的比较高, 让波形看起来比较丝滑.后续处理都是基于这个波形, 前面采样部分只是起到一个演示作用.

下面直接画出FFT 前后的波形.需要注意的是, 在FFT 前我先把波形都归一化到了[-1, 1].至于为什么可能要看完本篇文章才能看得懂: 对于单个音频来说, 同个语句由于响度不一样大, 波形幅值会不一样, 但大致形状相同.到文章的最后输入模型的分贝值就会产生偏移, 这会给模型带来数值大小的困扰, 如果归一化就不会有这个问题.对于不同的语句音频, 归一化就是去除响度的干扰因素, 默认所有语句, 都一个响度.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

|

f1 = 1000

T = 1 / f1

TT = 10*T

fs = 20000

N = int(fs * TT)

f2 = 300

f3 = 700

f4 = 7000

f5 = 5000

x = torch.linspace(0, TT, N)

y1 = 70 * torch.sin( (2*torch.pi)*f1*x)

y2 = 50 * torch.sin( (2*torch.pi)*f2*x)

y3 = 20 * torch.sin( (2*torch.pi)*f3*x)

y4 = 60 * torch.sin( (2*torch.pi)*f4*x)

y5 = 80 * torch.sin( (2*torch.pi)*f5*x)

noise = torch.randn(N) * 100

y = y1 + y2 + y3 + y4 + y5 + noise

y = y1 + y2 + y3 + y4 + y5

max_val = torch.max(torch.abs(y))

if max_val > 0:

y = y / max_val

print(f"max_val: {max_val}")

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(20, 10))

axes = [axes]

axes[0][0].plot(x, y)

axes[0][0].set_xlabel("time")

axes[0][0].set_ylabel("amplitude")

axes[0][0].set_title("original wave")

y_fft = torch.fft.fft(y)

y_fft = torch.abs(y_fft) / (N / 2)

x_fft = torch.linspace(0, fs, N)

axes[0][1].plot(x_fft, y_fft)

axes[0][1].set_xlabel("frequency")

axes[0][1].set_ylabel("amplitude")

axes[0][1].set_title("after FFT")

|

注意torch.fft.fft() 计算得到的是复数, 需要勾股定理求模长, 然后要除以一半的样本数, 这样得到的幅值才是符合原本的度量.

1

2

| y_fft = torch.fft.fft(y)

y_fft = torch.abs(y_fft) / (N / 2)

|

原始波形的横坐标是时间, 纵坐标是幅值.

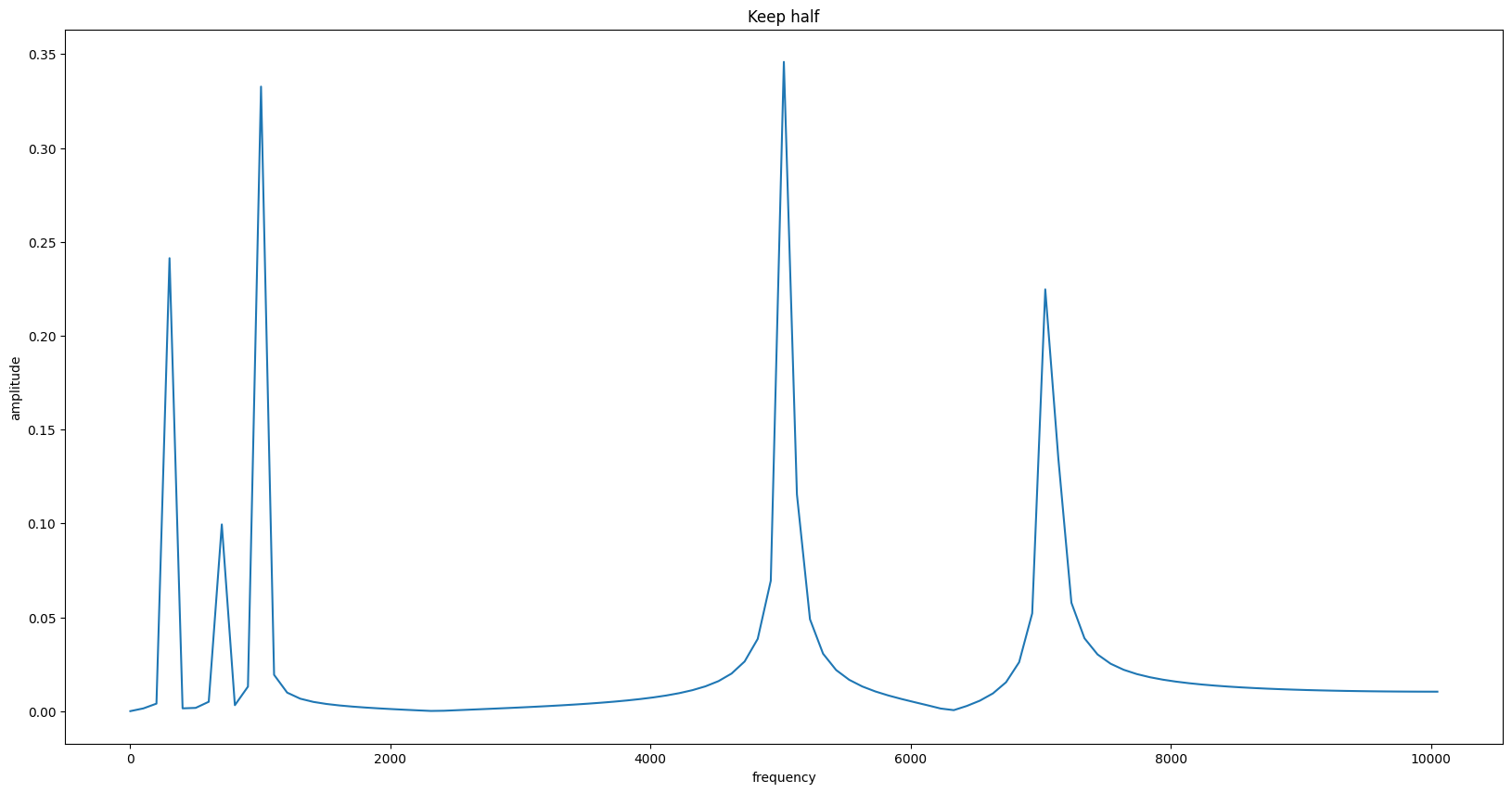

FFT 后的波形叫做幅值图, 它的纵坐标也是幅值, 但横坐标却是频率.点(x, y)表示, 在原始波形中, 频率为x 的正弦波分量的幅值是y .图(左右对称)左边有5个凸起, 分别对应5 个正弦分量.其中中频率为7000 Hz, 与5000 hz 的值为0.35 和0.225, 这如果没有进行归一化这两个值应该在60, 80 左右, 正好对应初始正弦分量的幅值.归一化就是线性除以了一个系数, 乘上这个系数,就可以变回60 和 80.

但是要画出幅值图可不像画出原始采样波形那样简单, 需要你知道FFT 的输出究竟是什么.

- 横坐标的个数

- 横坐标的单位与数值

- 单位就是Hz, 因为其表示的是频率

- 数值间隔, 也就是分辨率(interval 简称 I), 为: 采样频率(fs) / (横坐标个数(N) - 1)

- 数值范围为0 到 采样频率(fs)

- 纵坐标: 与原始采样波形一样, 表示幅值大小, 只是等比缩放了

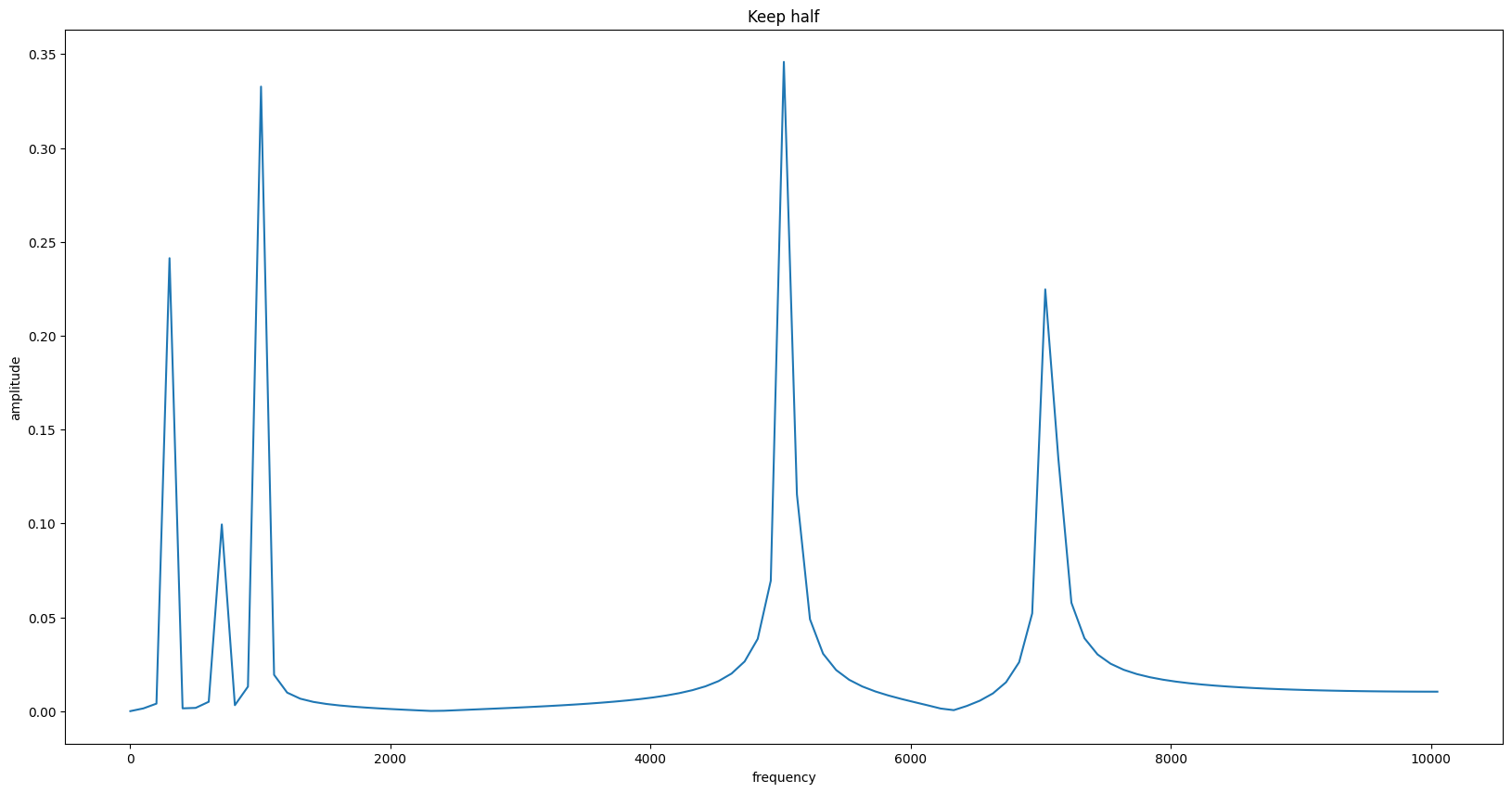

一般只取幅值图的左半边, 因为它左右对称:

- 横坐标的个数变为: (N // 2 + 1)

- 横坐标的范围变为: (0 Hz 到 (N//2*I) Hz )

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

|

interval = fs / (N-1)

x_fft = torch.linspace(0, (N//2)*interval, N//2+1)

y_fft = y_fft[0:N//2+1]

fig, axes = plt.subplots(figsize=(20, 10))

axes.plot(x_fft, y_fft)

axes.set_xlabel("frequency")

axes.set_ylabel("amplitude")

axes.set_title("Keep half")

|

总的来看FFT 只能分析一半采样频率以内的频率分量, 而且采样点数越多, 分析的频率分量就越多频率间隔就越小.

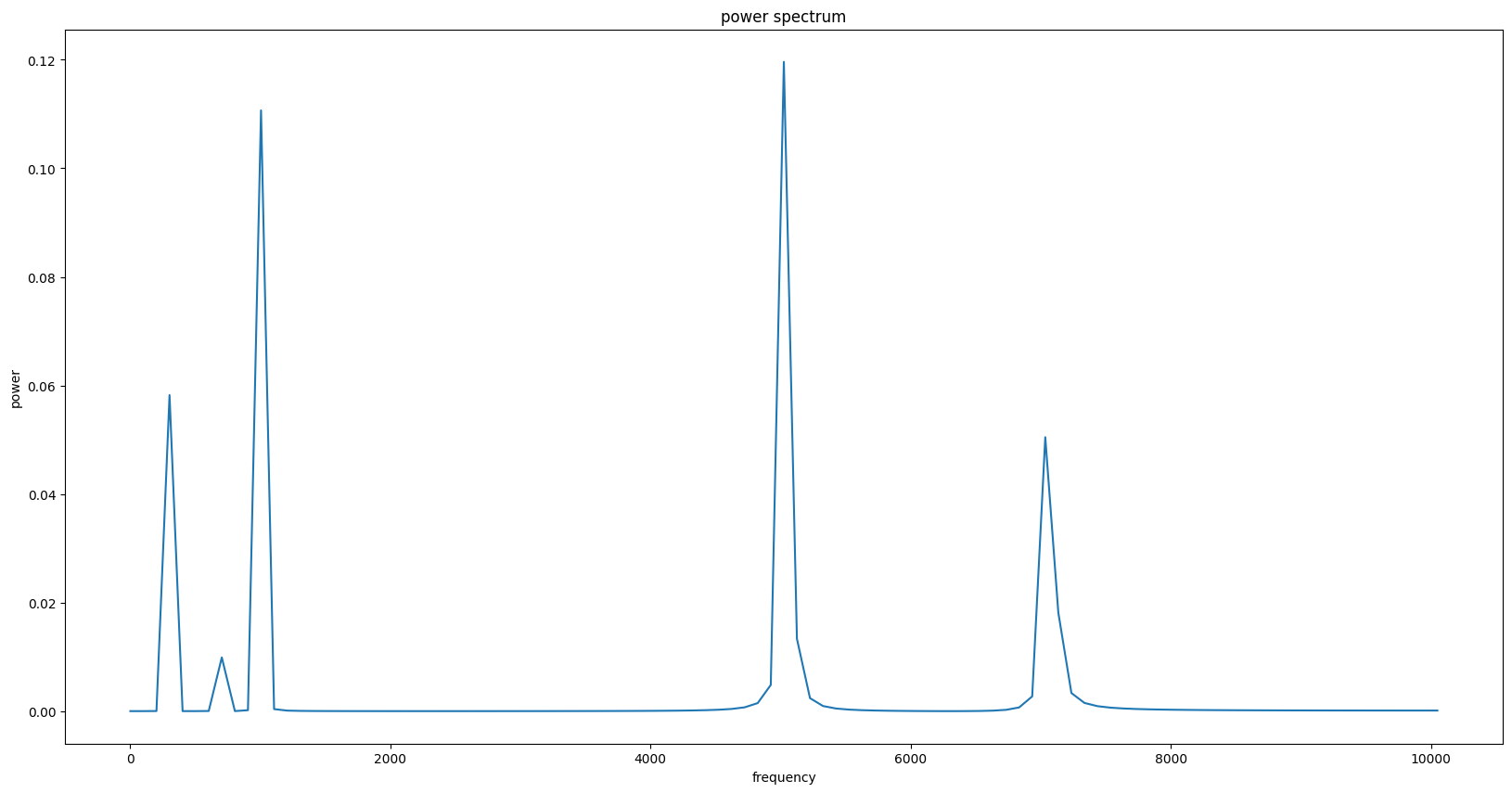

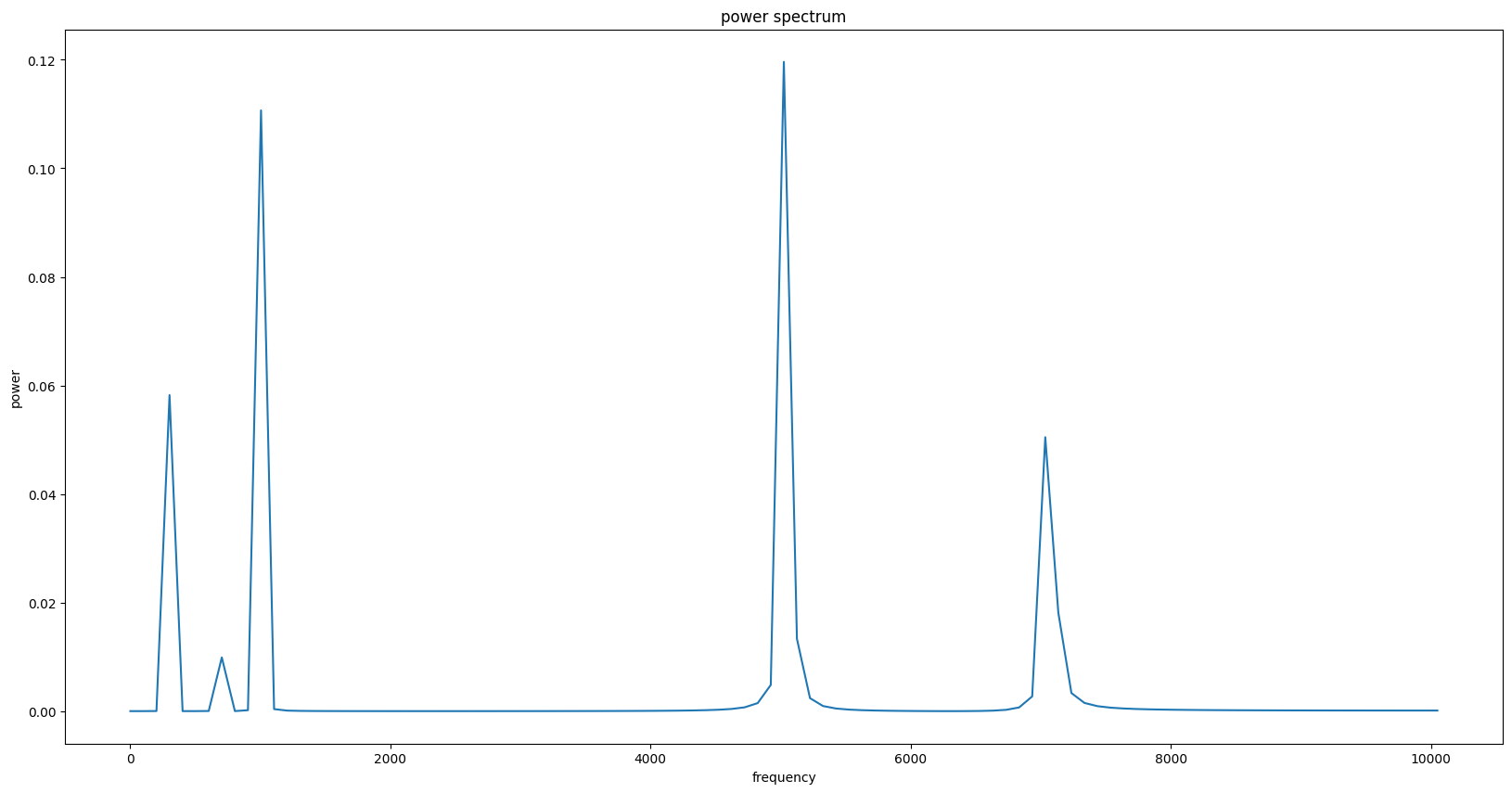

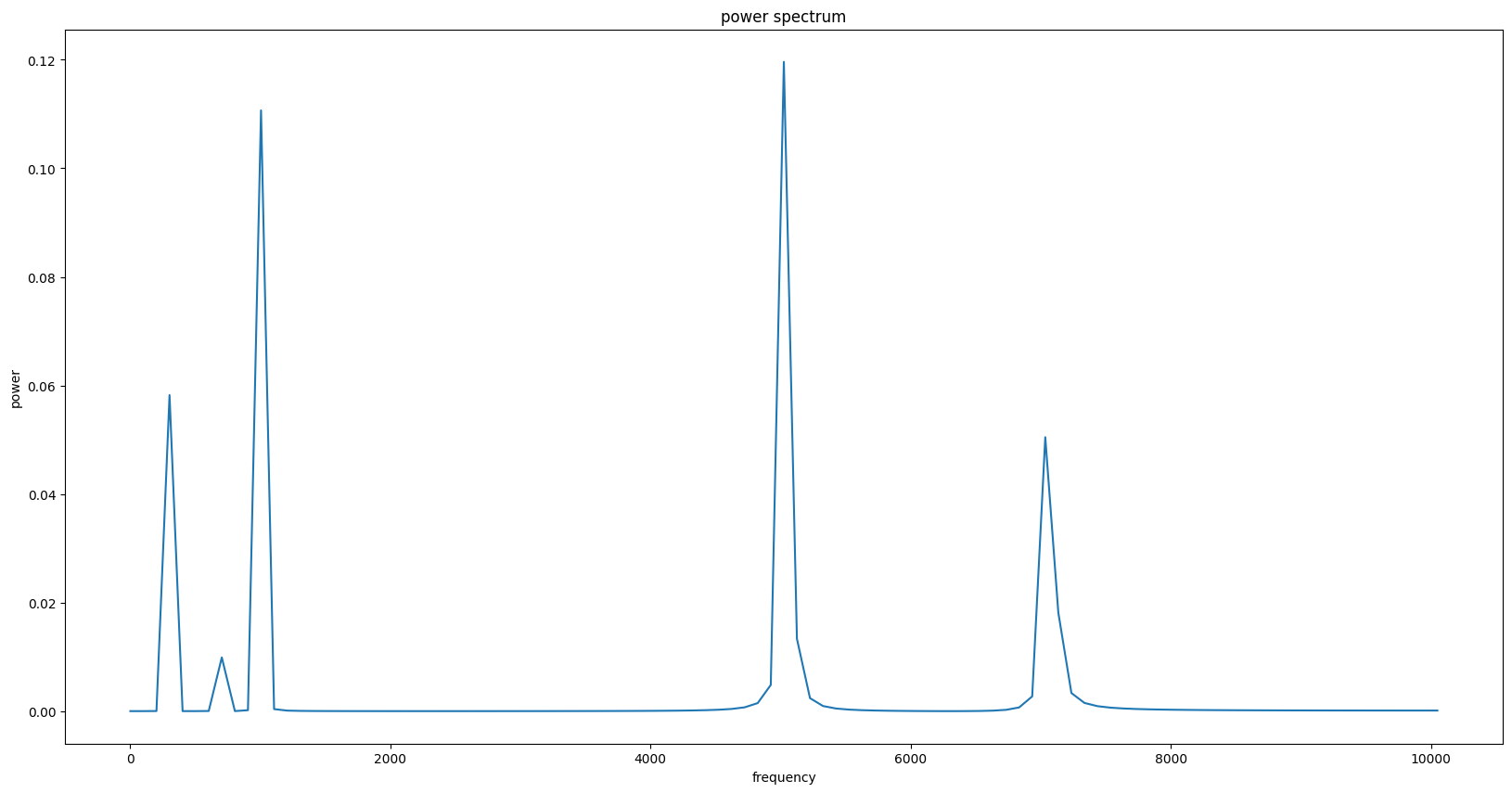

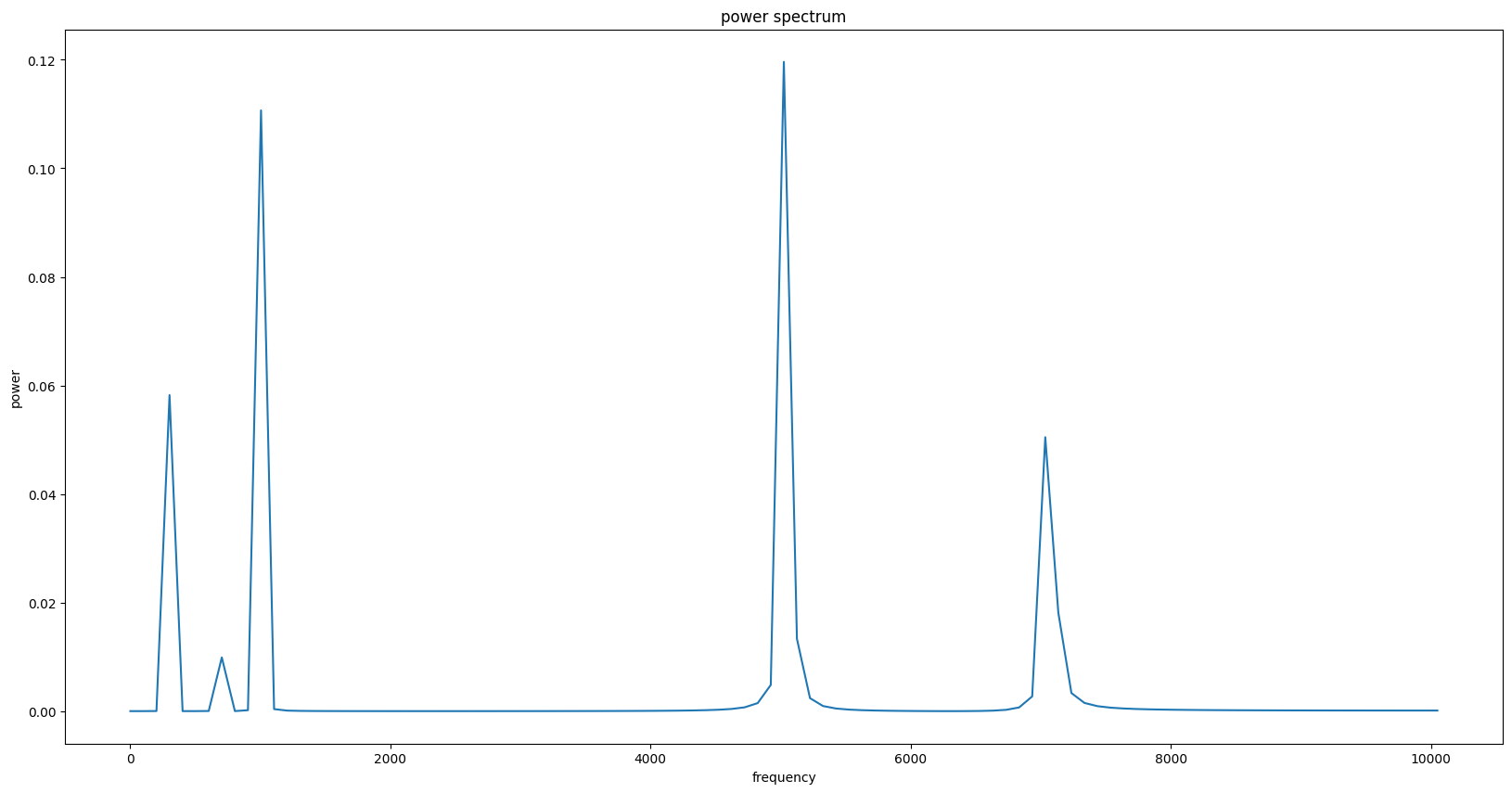

功率谱

幅值谱的纵坐标表示幅值, 对于声波来说就是声压.将幅值平方即可转化为功率.

功率谱如下:

1

2

3

4

5

6

7

8

|

y_pow = y_fft ** 2

fig, axes = plt.subplots(figsize=(20, 10))

axes.plot(x_fft, y_pow)

axes.set_xlabel("frequency")

axes.set_ylabel("power")

axes.set_title("power spectrum")

|

这个图的点(x, y) 表示频率为x 的正弦分量的功率为y.

梅尔滤波

这一步会将功率谱转化为梅尔频谱图, 将功率转化为能量.

如何进行转化呢? 就是将原功率谱与n 个等长的梅尔滤波器相乘再相加,得到长度为n 的梅尔频谱图.

得到梅尔滤波器

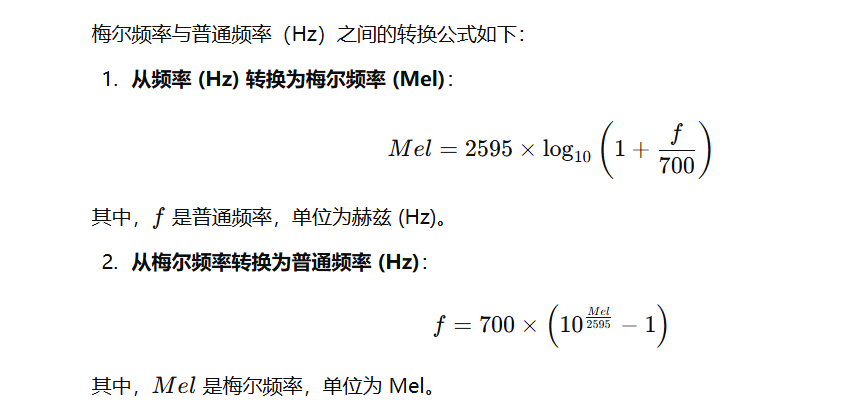

人耳对频率的感受是非线性的, 比如你会感觉1000Hz 与2000Hz 差别巨大, 但6000Hz 与 7000Hz 差距并没有这么大.梅尔频率与普通频率基本相同, 只是单位不一样, 前者为mel 后者为Hz.将普通频率转化为梅尔频率后, 1000ml 与2000ml 和6000ml 与7000ml 在听觉上的差距就一致了.

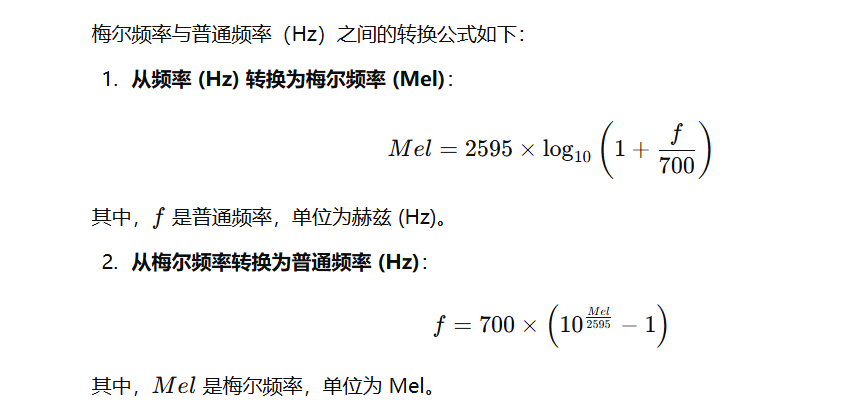

两者存在定量的转换公式:

计算梅尔滤波器的大致步骤:先在hz 单位下, 取一个最大频率和最小频率, 将它们都转化为mel 频率, 再根据mel 单位下的数值等距划分出中间多个数值.这样就得到了一个单位为mel 的等差数列频率, 再将这个等差数列转回hz 单位, 自然就不等差了, 但是符合人耳对频率差距的感知.

得到这些hz 数列后, 每三个数据, 创造一个三角滤波器, 每个三角滤波器可以对原功率谱进行滤波.

下面是计算梅尔滤波器的函数, 默认计算26 个梅尔滤波器(26 是前人总结的经验).

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

| """

输入:

n_fft: 窗口大小

fs: 采样率

输出:

x: FFT 后折半保留的单位为频率的轴

mel_fliters: (num_fliters(26), fliter_size)

"""

def get_mel_fliters(n_fft, fs):

def mel_to_hz(mel):

return 700 * (np.exp(mel / 1125) - 1)

def hz_to_mel(hz):

return 1125 * np.log(1 + hz / 700)

interval = fs / (n_fft-1)

n_fft_reserve = n_fft // 2 + 1

x = torch.linspace(0, interval*(n_fft_reserve-1), n_fft_reserve)

hz_min = 300

hz_max = x[-1]

mel_min = hz_to_mel(hz_min)

mel_max = hz_to_mel(hz_max)

mel_bins = torch.linspace(mel_min, mel_max, 28)

hz_bins = torch.clamp(mel_to_hz(mel_bins), max=hz_max, min=hz_min)

hz_indexs = []

for hz_bin in hz_bins:

temp_abs = torch.abs(x - hz_bin)

temp_min = temp_abs.min()

indexs = torch.where(temp_abs == temp_min)

hz_indexs.append(indexs[0].item())

hz_index_set = set(hz_indexs)

if len(hz_indexs) > len(hz_index_set):

print("hz bin 有重复")

mel_fliters = torch.zeros((26, len(x)))

for index, fliter in enumerate(mel_fliters):

left = hz_indexs[index]

center = hz_indexs[index + 1]

right = hz_indexs[index + 2]

for i in range(left, center):

fliter[i] = (i - left) / (center - left)

for i in range(center, right):

fliter[i] = (right - i) / (right - center)

return x, mel_fliters

|

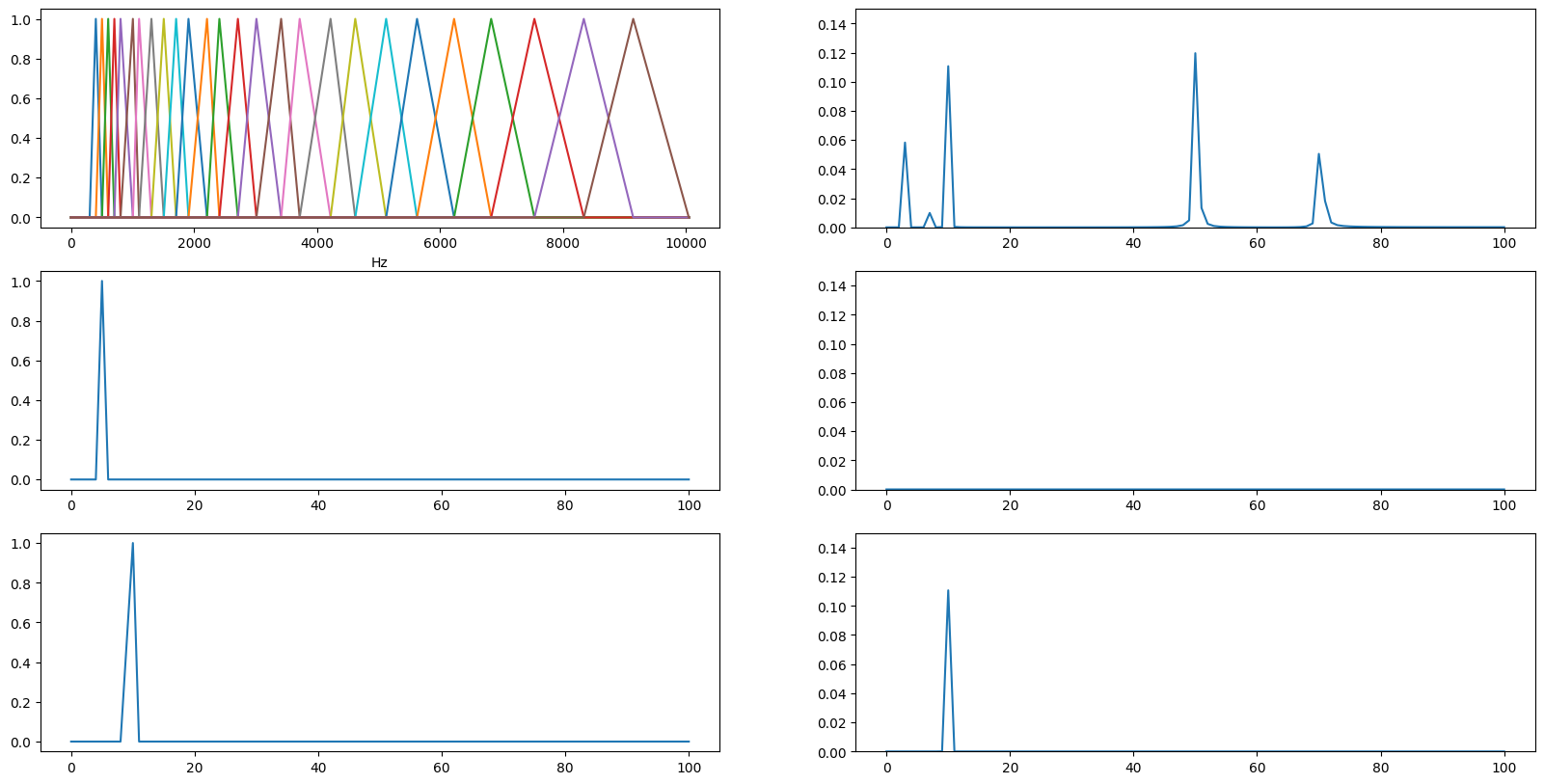

可视化滤波前后:

注意这由于杂波每次生成的都不一样, 所以画图的纵坐标需要稍微调整一下.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

| fig, axes = plt.subplots(3, 2, figsize=(20, 10))

ax = axes.flatten()

x, mel_fliters = get_mel_fliters(N, fs)

for fliter in mel_fliters:

ax[0].plot(x, fliter)

ax[0].set_xlabel("Hz")

ax[1].plot(y_pow)

ax[1].set_ylim(0, 0.15)

ax[2].plot(mel_fliters[1])

ax[3].plot(mel_fliters[1] * y_pow)

ax[3].set_ylim(0, 0.15)

ax[4].plot(mel_fliters[5])

ax[5].plot(mel_fliters[5] * y_pow)

ax[5].set_ylim(0, 0.15)

|

- 左边三张图分别是

- 26 个梅尔滤波器叠加

- 第2 个滤波器

- 第6 个滤波器

- 右边

- 原波形

- 被第2 个滤波器滤波后的原波形

- 被第6 个滤波器滤波后的原波形

说是滤波, 其实就是直接相乘.

滤波后的图像看起来就是三角形, 这是因为我们的原始波形太简单了,虽然加了噪声, 但是依旧很纯净.再下一篇的语音处理中, 就会复杂得多.

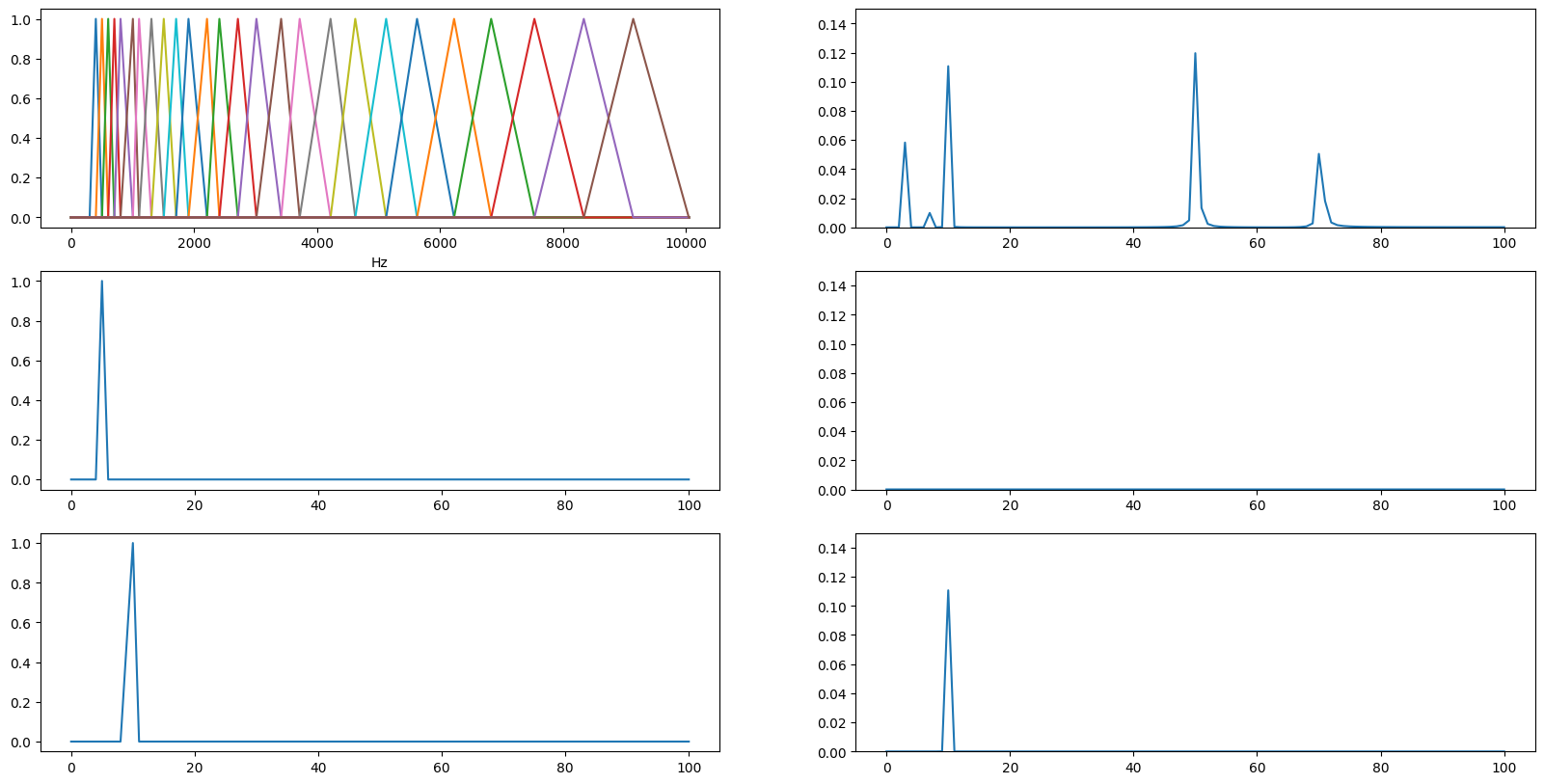

梅尔频谱图

用26 个滤波器对功率谱进行滤波会得到26 个向量, 向量中值代表的是功率, 如果将每个向量的值加起来,得到26 个值, 那么这些值代表的是什么呢, 能量.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

| fig, axes = plt.subplots(2, 1, figsize=(20, 10))

mel_data = []

for mel_fliter in mel_fliters:

mel_data.append((mel_fliter * y_pow).sum() )

axes[0].plot(mel_data)

mel_data = torch.tensor(mel_data)

mel_data = 20*torch.log10(mel_data + 1e-10)

axes[1].plot(mel_data)

|

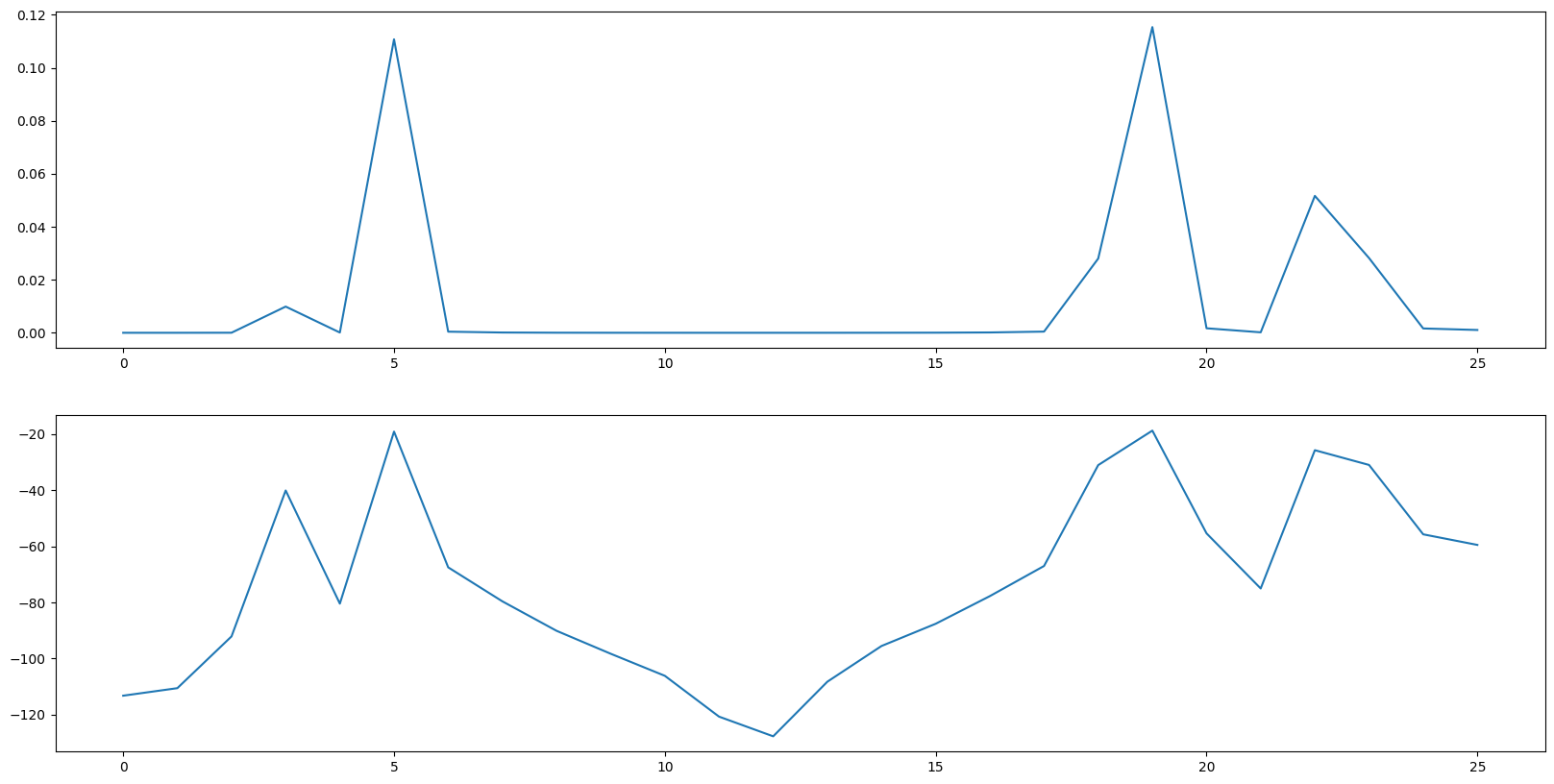

前面将hz 频率转化为mel 频率目的就让滤波的每个频率段落差值符合人耳听觉规律.这里将上图取对数得到下图也是同理.人耳对能量(响度)的感知也不是线性的, 人耳对响度(音量)的感知并不是线性的,而是更接近对数关系,即声音的主观响度随物理能量的变化呈对数增长。因此,对能量取对数可以使信号的表示更加符合人耳的听觉特性.

对数后的纵坐标从能量变成了加了对数并线性变换后的比例,分母是1, 所有的能量都在跟1 比, 如果其小于1 比例值最后就是负数.这个比例的单位就是分贝(dB).

所以我们得到了最终的梅尔频谱图, 它的横坐标是[0, 25], 代表原音频的26 个频率部分.它的纵坐标是对数比例, 单位是分贝, 代表各个部分能量与1 的比例.

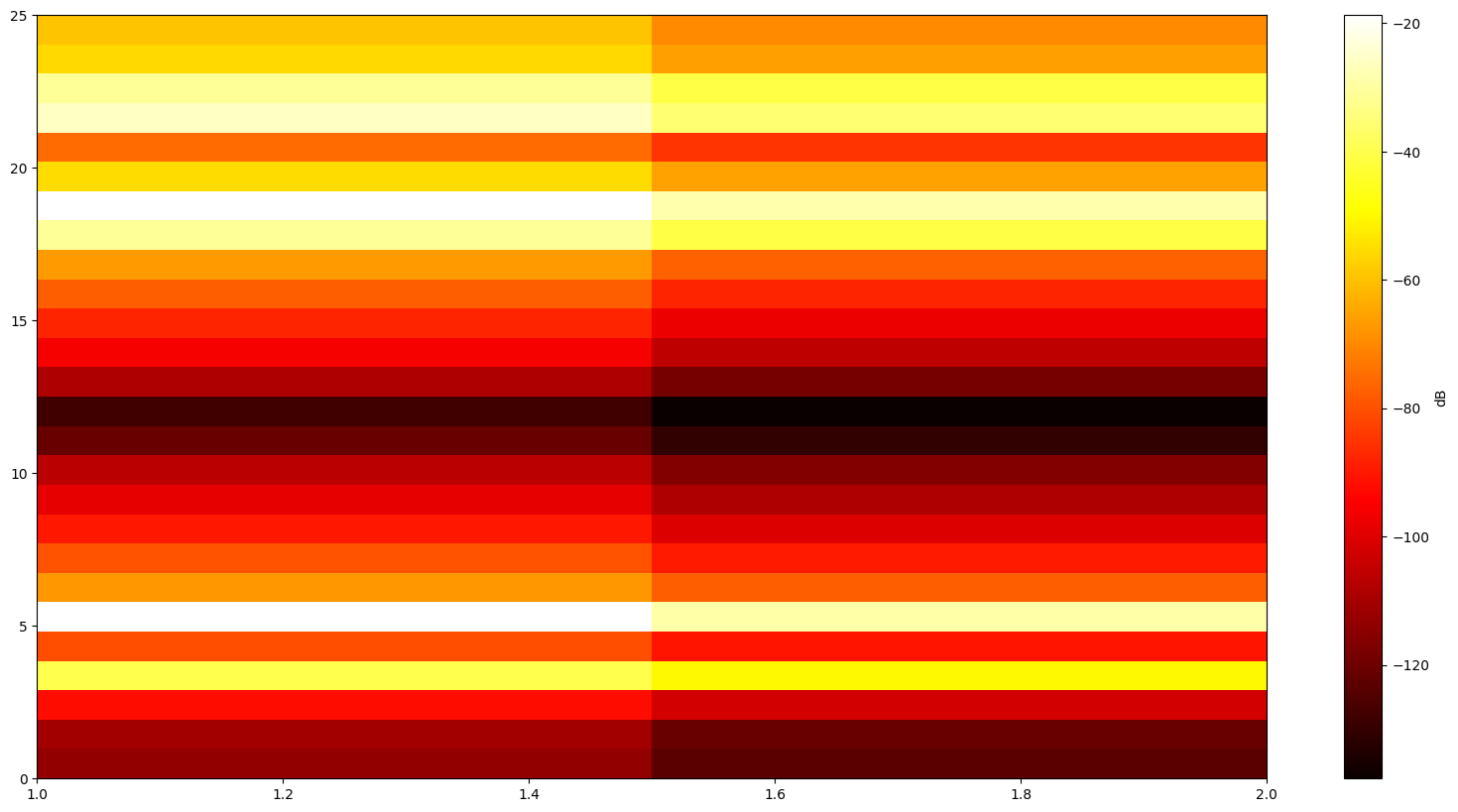

但是我们通常不单独画一段音频的梅尔频谱图, 而是将时间连续的音频分别计算梅尔频谱图, 再画到同一张图上.

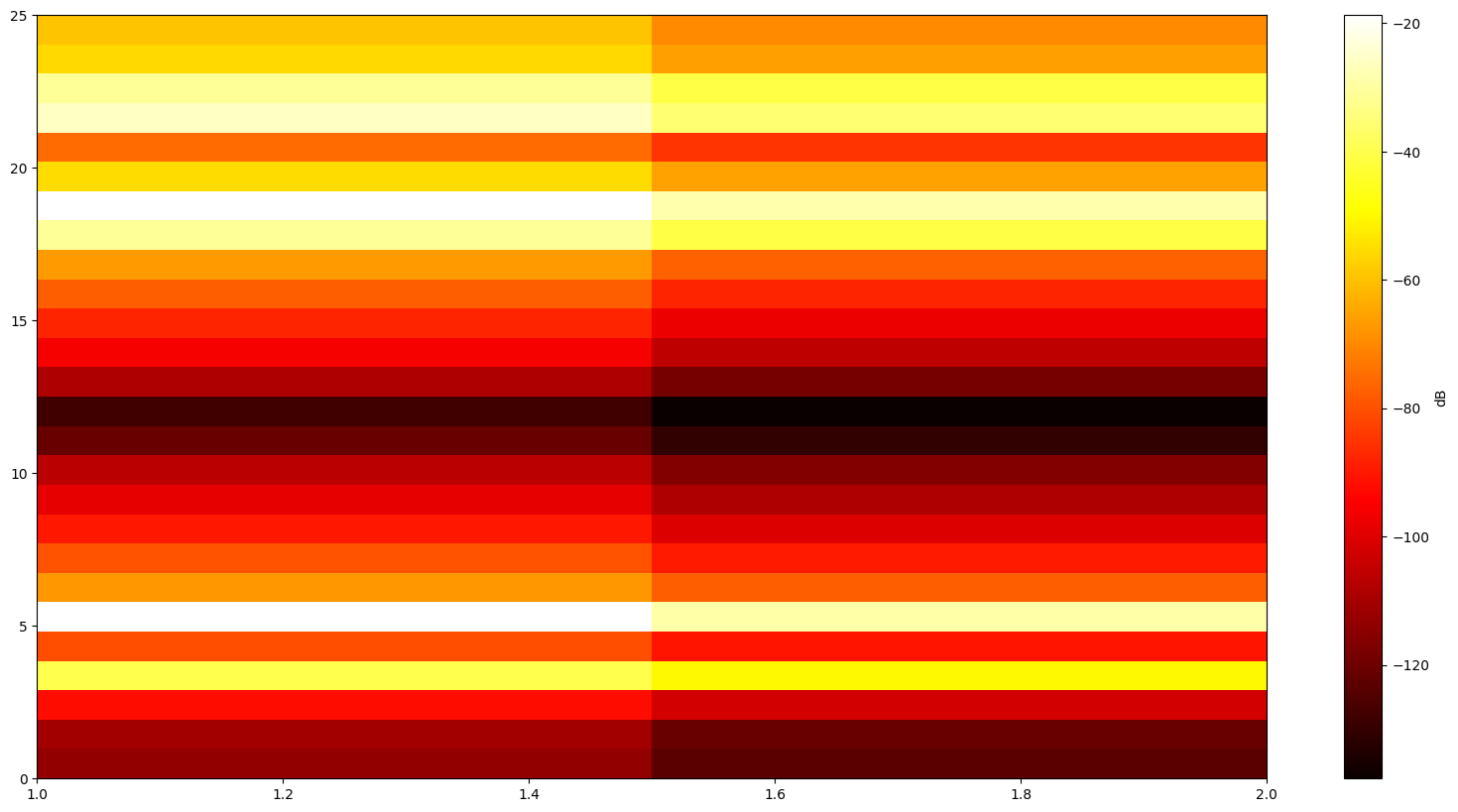

这里举一个最简单的例子, 将刚刚计算得到的频谱图的分贝值全部减10, 假设这就是原波形的下一等长时间的波形, 我们将这两张图画在一起.变成一个三维的图像.

1

2

3

4

5

6

| fig, axes = plt.subplots(figsize=(20, 10))

mel_data_double = torch.stack((mel_data, mel_data-10))

im = axes.imshow(mel_data_double.T, aspect="auto", origin="lower", cmap="hot", extent=[1, 2, 0, 25])

cbar = fig.colorbar(im, ax=axes)

cbar.set_label("dB")

|

看不懂图先别慌, 横坐标[1, 2], 代表我们画了两个时刻的频谱图, 每一列代表一个时刻(也就是一帧), 纵坐标代表26 的频率部分, 而颜色代表对数比例的数值, 颜色越亮数值越大.

** 必要内容结束 **

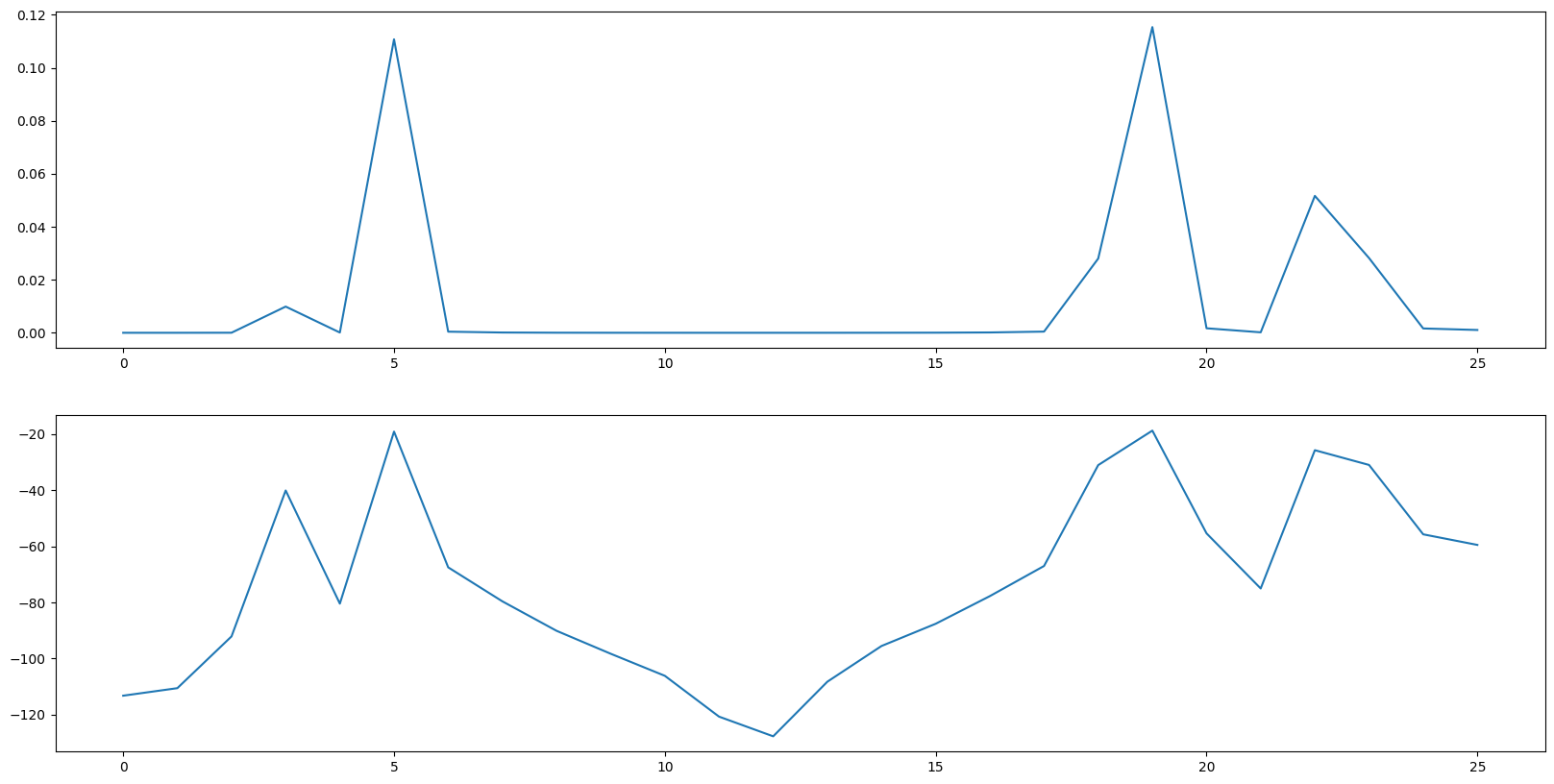

加窗

首先窗函数长这样, 它的横坐标长度就是FFT 前原始采样波形的长度. 加窗就是将窗函数乘上采样波形, 对采样波形进行缩放.

目的就是减少频谱泄露:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

|

f1 = 500

T = 1 / f1

TT = 5*T

fs = f1 * 10

N = int(fs * TT)

x = torch.linspace(0, TT, N)

y = 100 * torch.sin( (2*torch.pi)*f1*x)

fig, axes = plt.subplots(3, 1, figsize=(20, 5))

axes[0].plot(y)

hann_window = torch.windows.hann(len(y))

axes[1].plot(hann_window)

axes[2].plot(hann_window * y)

|